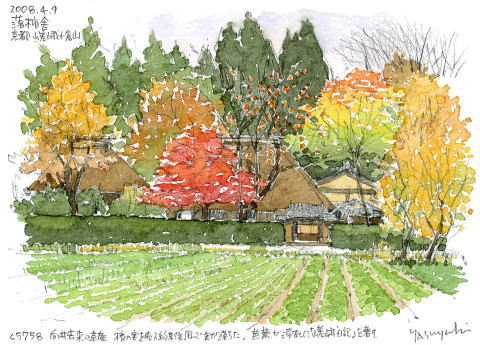

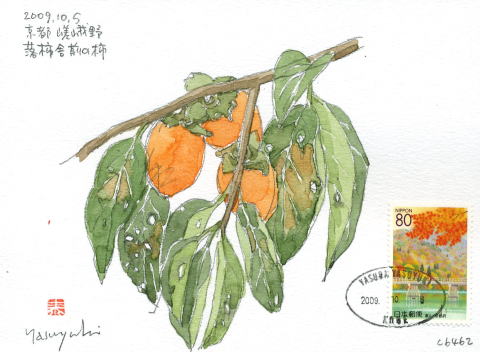

芭蕉の弟子向井去来の草庵。

あるとき庵の周囲の柿の実を売る

約束をした夜、嵐が吹いて

実がすべて落ちたという。

入口に主の在庵をしめす

蓑t笠がかけてある。

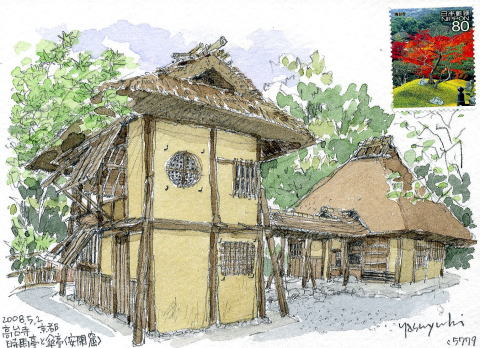

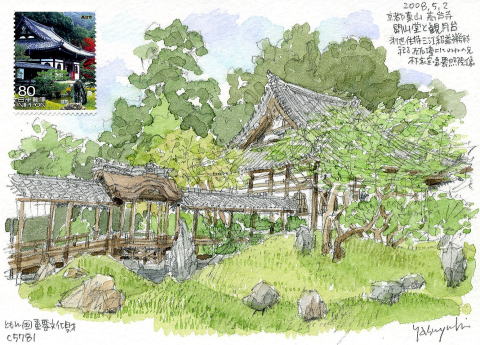

ポストカード水彩スケッチ

京都

高台寺

時雨亭と傘亭

1998年

120 x 165 mm

はんなり京都 01

ポストカード水彩スケッチ

京都嵯峨野

落柿舎前の柿

2009年

105x148mm

ポストカード水彩スケッチ

京都嵐山

渡月橋

2009

120x165mm

YASUDA YASUYUKI

水彩画スケッチ紀行

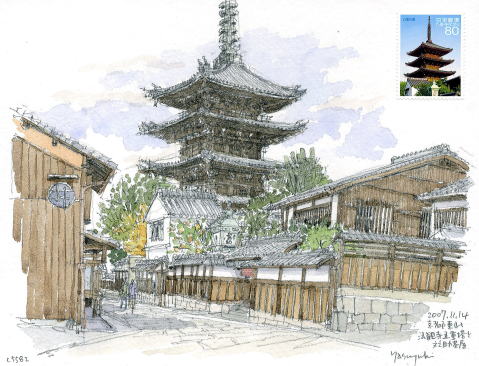

ポストカード水彩スケッチ

京都東山

法観寺五重塔

2007年

154 x 200 mm

ポストカード水彩スケッチ

京都嵐山

野宮神社栗の鳥居

2009

120x165mm

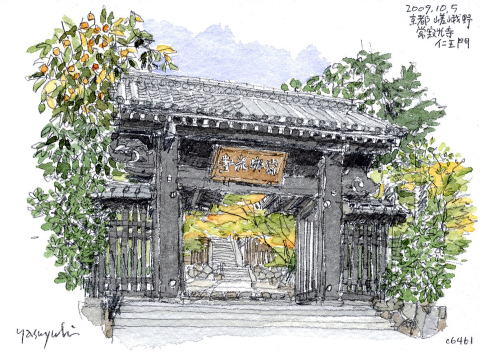

「京都嵯峨野常寂光寺仁王門 2009 120x165mm

ポストガード水彩スケッチ

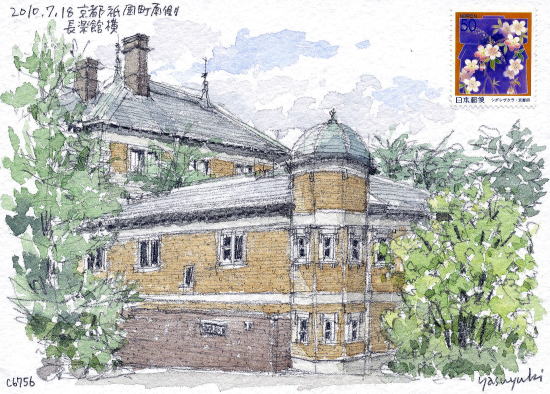

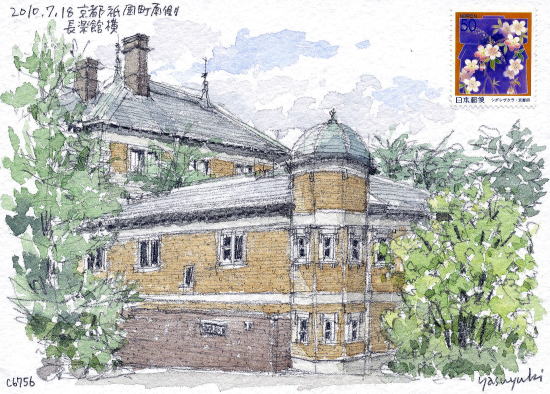

京都

祇園町南側

長楽館横

2010年

120x165mm

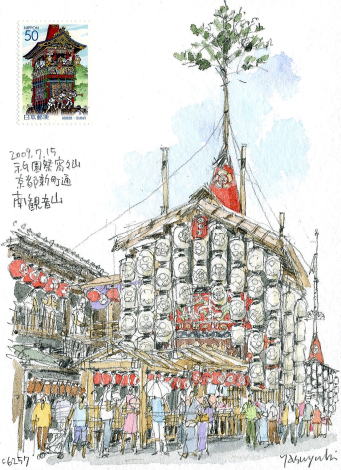

ポストカード水彩スケッチ

祇園祭宵々山

南観音山

京都新町通

2009年

165X120mm

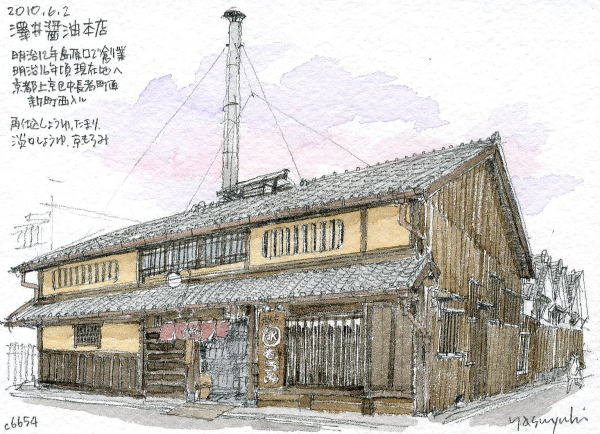

ポストカード水彩スケッチ

澤井醤油本店

京都中長者町通新町

2010年

120x165mm

ポストカード水彩スケッチ

京都黒谷

金戒光明寺山門

2005年

130x165 mm

ポストカード水彩スケッチ

京都伏見

瑞光寺 元政庵

2009年

120 x 165 mm

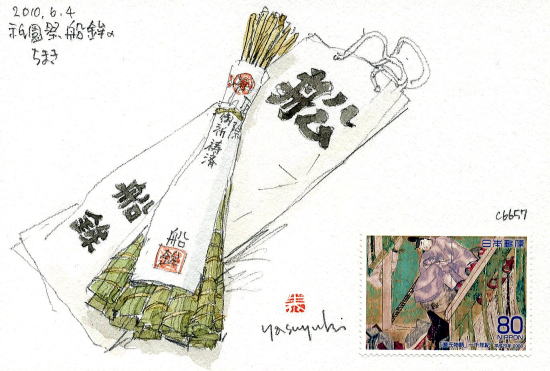

ポストカード水彩スケッチ

祇園祭

船鉾曳きぞめの日

京都新町通

2006年

120X165mm

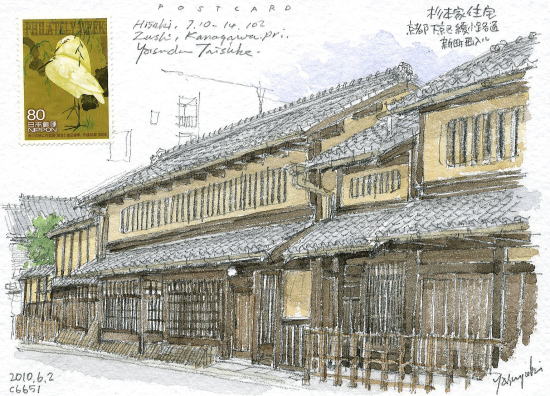

ポストカード水彩スケッチ

杉本家住宅

京都綾小路通新町

2010年

120x165mm

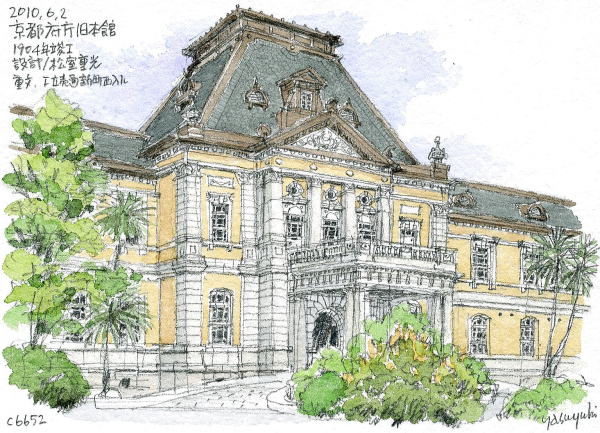

ポストカード水彩スケッチ

京都府庁旧本館

2010年

120x165mm

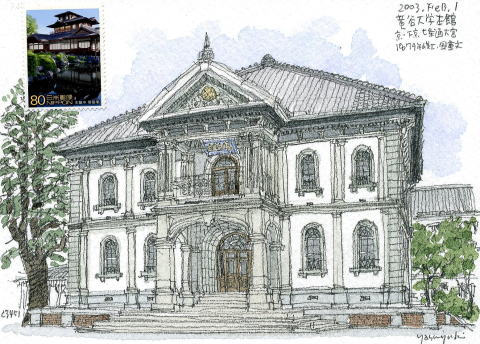

ポストカード水彩スケッチ

龍谷大学本館

2003年

121x167mm

ポストカード水彩スケッチ

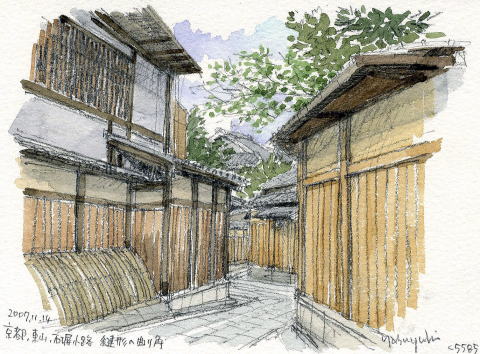

京都東山

石塀小路

2007年

120 x 165 mm

豊臣秀吉の菩提を弔うために、

北政所ねねが開創した高台寺の

境内にある二つの茶室。

右が傘亭。安閑窟とも呼ばれ、

千利休の意匠になる。

左は二階建ての時雨亭で、

二つの茶室は土間廊下で

つながれています。

両方とも国の重要文化財に指定

されている。

独創的な意匠の建物で心惹かれる。「

■「経済人」2010年2月号掲載

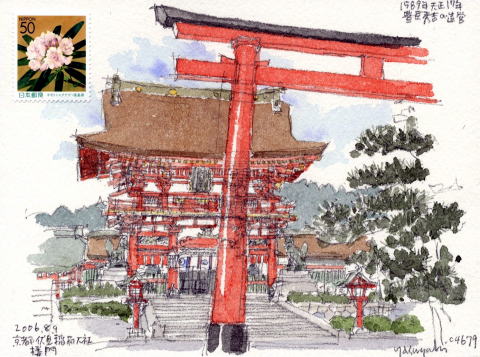

ポストカード水彩スケッチ

伏見稲荷大社

楼門

2006年

120 x 160 mm

大堰川にかかる橋は

嵐山を象徴する景観。

江戸時代初め、

角倉了以による川の改修の折、

現在の場所にかけなおされたという。

伊勢神宮の斎宮になる皇女が

身を清めるところ。

「源氏物語」賢木の巻に

光源氏と六条御息所が

ここで再会した場面が描かれている。

Copyright (C) Yasuda Yasuyuki YY-STUDIO All Right Reserved

ポストカード水彩スケッチ

祇園祭

船鉾のちまき

京都新町通

2010年

100X148mm

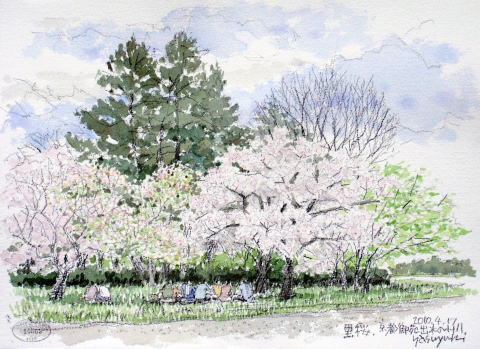

水彩スケッチ

京都御苑

出水の小川の里桜

2010年

280x380 mm

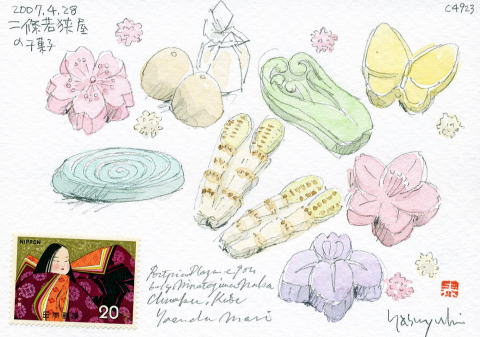

ポストカード水彩スケッチ

京都

二條若狭屋の干菓子

2007年

105x148 mm

2010年4月のカルチャーハウス香里ヶ丘の講座は、快晴の京都黒谷、金戒光明寺の境内で行いました。住宅地の間の路地を抜け、高麗門を入って境内を進むと壮大な山門に至ります。応仁の乱で焼失後、1860年に再建されたものです。金戒光明寺は、鎌倉時代に法然上人が草庵を結び浄土真宗の最初の寺院になったことから、山門に後小松天皇の「浄土真宗最初門」の勅額がかかっています。門の前の桜が満開で黒い門との対比が美しく、時折吹く春風に花びらがひらひらと舞い、古都の春を満喫しながらのスケッチとなりました。この絵は以前に描いたもので、「経済人」2008年4月号の表紙に掲載されたものです。

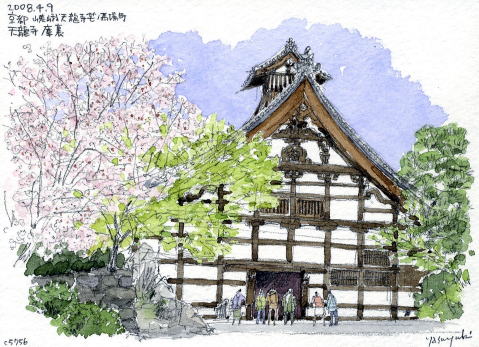

ポストカード水彩スケッチ

京都嵐山

天龍寺庫裏

2008年

120 x 166 mm

ポストカード水彩スケッチ

京都東山

高台寺

開山堂と観月台

2008年

120 x 165 mm

京都の八坂神社から続く

下河原町通と高台寺道を

つなぐ細い道。

石畳と石塀がしっとりとして

美しく、京都らしい風情が・・・

映画やドラマのロケに

よく使われている。

■「経済人」2010年2月号表紙

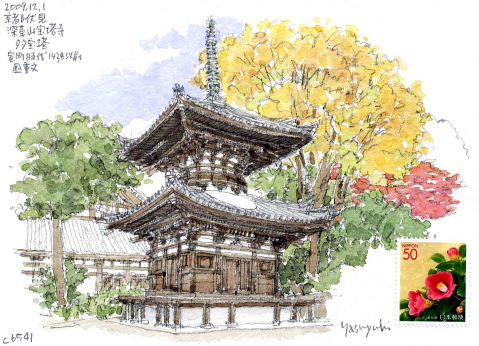

ポストカード水彩スケッチ

京都伏見

深草山宝塔寺

多宝塔

2009年

120 x 165 mm

「経済人」2010年1月号の表紙は

伏見稲荷大社周辺を

スケッチしたものを使った。

伏見稲荷は五穀豊穣と

商売繁昌の神々を祀る、

全国30,000社にのぼる稲荷神社

の総本宮である。

京都で最も多くの人々が

初詣に詰めかけるところ。

毎年、お賽銭を数える行事が

新聞に掲載される。

昔、ある狐の夫婦が

神様のお役に立ちたいと

お参りして、

神様から眷属としてみとめられ、

参詣人や信者を助けたという

伝説が残っているそうだ。

仏教における理想の地、

常寂光土にちなんで名づけられた。

この辺りは小倉山と呼ばれ、

寺の場所には「小倉百人一首」を

編んだ藤原定家の

時雨亭があったという。

ポストカード水彩スケッチ

京都嵯峨

小倉山落柿舎

2008年

120x165mm

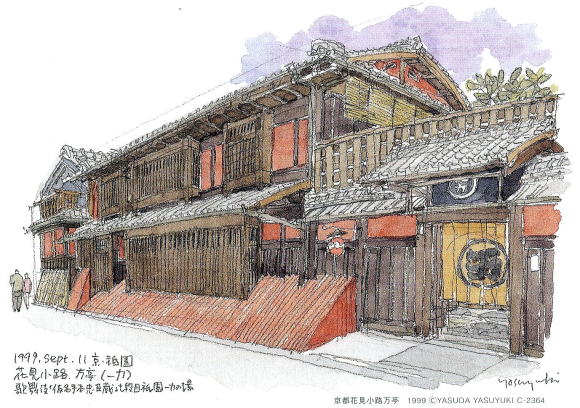

歌舞伎「仮名手本忠臣蔵」

祇園一力の場の舞台で、

大星由良之助が世間の目を

くらますために

茶屋あそびをしたところ。

現在でも3月の大石忌には、

大石を偲んで、客を招き、

京舞の師匠と芸妓・舞妓の踊りが

たむけられ、

芸妓・舞妓によるお抹茶とおそばの

接待が行われているとか。

朝日カルチャーセンターJTB・朝日交流文化塾の4月の「街旅スケッチ」は京都御苑でサトザクラを描きました。受講していただいているかたも、増えて今回は21名になりました。ちょうどお天気も良く、春の陽光をいっぱい浴びて、気持ちのよいスケッチとなりました。今年は開花したあと、冬を想わせるような寒い日が続いたりして、長い間花を楽しむことができ、講師も一緒に描かせていただきましたが、さて出来ばえは・・・

2010/4/17記

京都の和菓子は、舌だけでなくなく、目でも味わうもの。四季の風情や自然の表情を、過不足なく抽象化した造形ともいえます。わらび、桜、さつき、菖蒲、ちょうちょ、水紋は和三盆糖の型押し、土筆は落雁、金平糖と一緒に小さな箱に収められています。ほんのりした淡い色合いも上品で、食べるのが惜しいような・・・・。

京都の高台寺の庭園は

小堀遠州の作とされている。

開山堂の東に臥龍池、

西に偃月池が配され、

桧皮葺唐破風の観月台が

印象的。

開山堂も観月台も

国の重要文化財になっている。

■「経済人」2010年2月号表紙

平安時代、藤原基経が創建した

極楽寺が、鎌倉時代に真言宗から

日蓮宗に改宗し、

現在の宝塔寺になった。

多宝塔は室町時代の建築で

京都市内で最も古いといわれ、

国の重要文化財に指定されている。

このスケッチは

「経済人」2010年1月号の表紙に

掲載されたもの。

ポストカード水彩スケッチチ

京都嵯峨野

常寂光寺仁王門

2009年

120x165mm