006

伽耶院

本堂と多宝塔

兵庫 三木

三木市にある天台系の修験道の寺院です。寺伝によると飛鳥時代の大化年間に、天竺から雲に乗って飛来したといわれる法道仙人が開基したとされています。絵の手前、本堂と、向うの多宝塔の間に三坂明神社の小さな社殿があり、多宝塔の先には臼稲荷の小さな祠があります。本堂、多宝塔、三坂明神社と本尊の木造毘沙門天立像は国の重要文化財に指定されています。毎年10月には近畿一円から山伏姿の修験者が集まって採燈大護摩供が行われます。臼稲荷の祠の前の紅葉の木は根の部分に石臼を抱いています。昔、田に水を引くため石臼を使っていた頃、ある干ばつ年、白髪の老人に姿を変えた 狐が村じゅうの石臼を取り除き、水を平等に配分したそうです。これを恥じた村人たちが石臼を持ち寄り、積み上げて稲荷を祀ったとか。神秘的な、いい雰囲気の境内でのスケッチは気持ちも落ち着きます。

■ 「経済人」2010年9月号表紙掲載

003

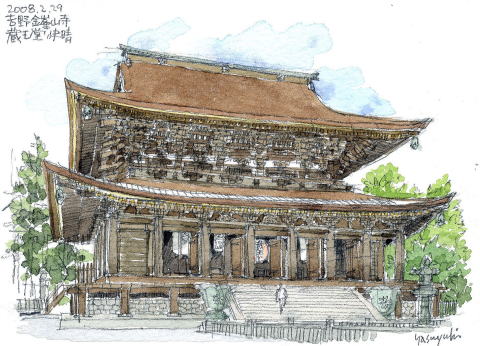

吉野 金峯山寺

蔵王堂

壮大な建物を間近に寄って描いたものです。このときのスケッチはしごとでしたので、お寺の食堂でお昼ご飯をごちそうになりました。大寺の食堂に入れてもらうのはもちろん初めてで、その日の献立はカレーライスでした。千年以上も続く修験道の本山であるお寺で、職員のお坊さんと一緒に食べるカレーライス。これがおいしかったし、ちょっとおもしろい体験でした。

国宝。世界遺産。

007

奈良 猿沢池と

興福寺五重塔

奈良の猿沢池に興福寺五重塔が映る風景は、絵描きやカメラマンの定番のモチーフです。この池は、興福寺で今も毎年行われている、万物をいつくしみ、捕らえた生き物を放つ「放生会」のためにつくられた人工の池です。「澄まず、濁らず、出ず、入らず、蛙はわかず、藻ははえず、魚が七分に水三分」、昔から言われている猿沢池の七不思議です。猿沢池の水は、澄んでもいないが、かといって濁っているわけでもない、水が流れ込む川も流れ出る川もないのに、常に一定の水の量を保っている。亀はたくさんいるのに蛙はいない。藻も生えない。毎年魚が放たれていて、水より魚のほうが多いような池であるのに、魚であふれることもない、と伝わっています。2010/11/26記

■関西経済連合会刊「経済人」

2010年11月号表紙に掲載

001

奈良佐保路

法華寺

奈良東大寺から西に続く道、

佐保路にある法華寺の本堂。

天平17年(745年)、

聖武天皇の后であった

光明皇后によって創建された。

奈良時代、東大寺が総国分寺で

あったのに対して、

法華寺は総国分尼寺であった

格式の高い寺。

たび重なる兵火や地震で

堂塔を失った後、

本堂・鐘楼・南門は17世紀初めに

豊臣秀頼と母淀殿の寄進によって

再建されたもので、

現在は国の重要文化財。

屋根の傾斜がおおらかで、

何となく女性的なたたずまいの

美しい寺。

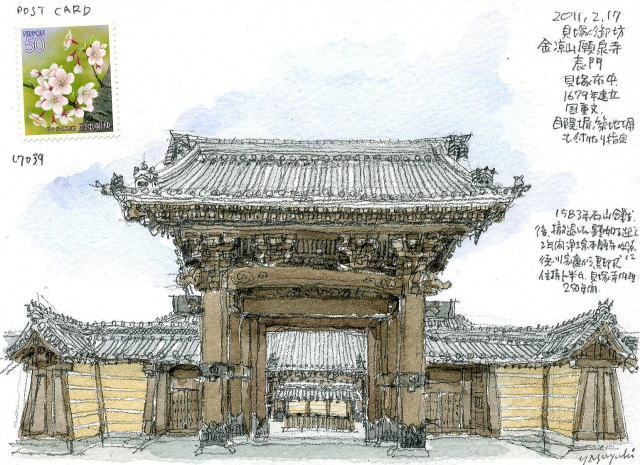

004

京都黒谷

金戒光明寺山門

2010年4月の講座は、快晴の京都黒谷、金戒光明寺の境内で行いました。住宅地の間の路地を抜け、高麗門を入って境内を進むと壮大な山門に至ります。応仁の乱で焼失後、1860年に再建されたものです。金戒光明寺は、鎌倉時代に法然上人が草庵を結び浄土真宗の最初の寺院になったことから、山門に後小松天皇の「浄土真宗最初門」の勅額がかかっています。門の前の桜が満開で黒い門との対比が美しく、時折吹く春風に花びらがひらひらと舞い、古都の春を満喫しながらのスケッチとなりました。この絵は以前に描いたもので、「経済人」2008年4月号の表紙に掲載されたものです。

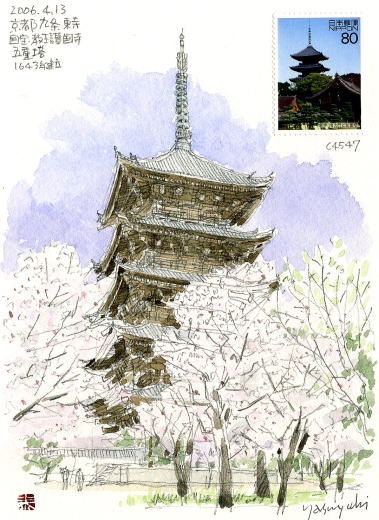

東寺 教王護国寺五重塔 京都九条 ポストカード水彩スケッチ 2006年 165x120mm 017

東京国立博物館で開催されている「空海と密教美術展」のグッズとして販売されている菓子のパッケージに使用されたスケッチ、2枚目は京都の東寺五重塔。東寺は空海が嵯峨天皇より下賜された真言密教の根本道場で、世界遺産。五重塔は高さ54m。木造の塔としては日本一の高さ。国宝である。春、塔の黒いシルエットに桜の薄紅色が美しい対比を見せる。 2011/8/18記

■東京国立博物館で開催されている「空海と密教美術展」で販売されている菓子のパッケージに使用

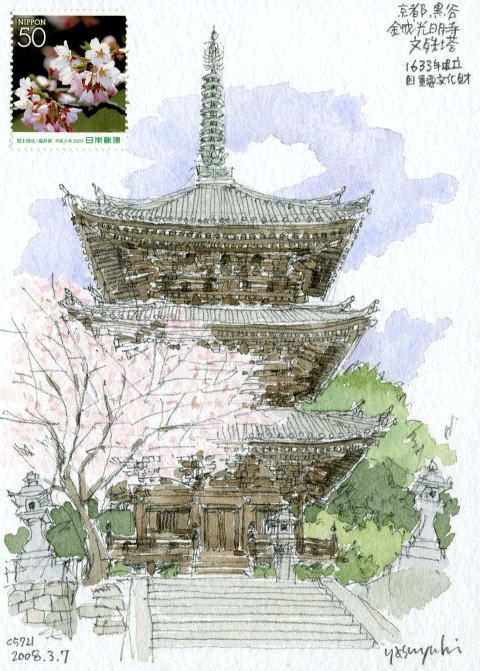

005

京都黒谷

金戒光明寺文殊塔

カルチャーハウス土曜スケッチクラスの2010年4月の講座は、快晴の京都黒谷、金戒光明寺の境内で行いました。幕末、京都守護職を将軍から命ぜられた会津藩主松平容保が、この黒谷の金戒光明寺に本陣を置き、新鮮組を指示して、京都の治安にあたりましたが、やがて薩長の軍が京都に迫り、賊軍の名をきせられ、悲惨な最期を遂げます。境内の小高い斜面に立つ文殊塔から、しばらく行ったところに会津藩の人々を葬った墓地があります。重要文化財の文殊塔からは京都の町並みが見渡せますが、塔は激動の歴史も見てきたことでしょう。

ポストカード水彩スケッチ 「京都黒谷 金戒光明寺文殊塔」 2008年 165x119 mm

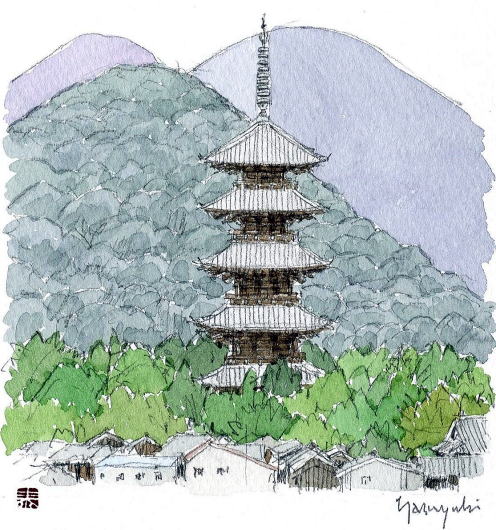

善通寺五重塔 ポストカード水彩スケッチ 2011年 165x120mm 016

昨日掲載していたクローズアップのスケッチの全体。善通寺は真言宗善通寺派の総本山。屏風浦五岳山誕生院の名の通り、空海が生まれたところである。四国八十八か所霊場の第75番札所でもある。香川県に住んでいた頃、何回か訪れたこともあり、スケッチしたこともあった。当時は八十八か所すべてを回り、それぞれの寺で必ず1点はスケッチするつもりでいたが、50幾か寺を巡ったところで、引っ越してしまった。 2011/8/17記

■東京国立博物館で開催されている「空海と密教美術展」で販売されている菓子のパッケージに使用

貝塚御坊願泉寺 大阪貝塚 ポストカード水彩スケッチ 2011年 120x165mm 015

関西経済連合会発行の「経済人」7月号は大阪の貝塚市。明治以降紡績や綿織物の一大産地として、日本の経済発展に寄与してきた町だが、古くは浄土宗の本願寺もおかれたことのある寺内町。町の中心に貝塚御坊と呼ばれた願泉寺がある。織田信長の時代、石山の合戦で追われた顕如を迎え、本拠になったことから、江戸時代を通じて寺の住持を務めた卜半氏が町を治めた。本堂、鐘楼、表門などが国の重要文化財に指定されている。

■関西経済連合会発行「経済人」2011年7月号表紙に掲載

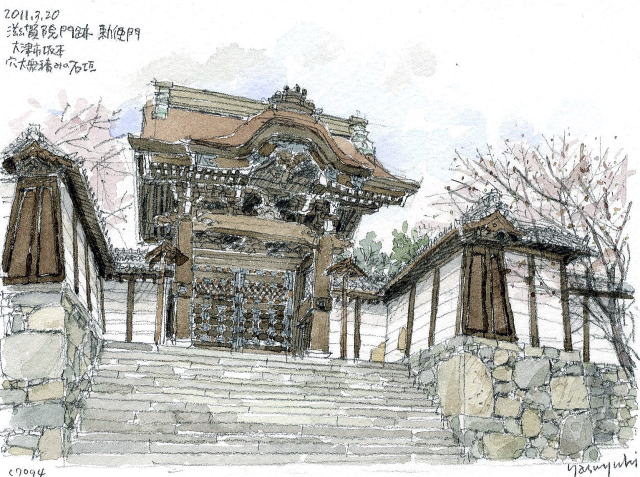

滋賀院門跡勅使門 大津坂本 ポストカード水彩スケッチ 2011年 120x165mm 014

関西経済連合会発行の「経済人」5月号は滋賀県大津市の坂本の街を歩きました。穴太衆積みの石垣が独特の美しい街並みをつくる坂本は世界遺産の比叡山のふもとにあり、延暦寺の僧が晩年を過ごす里坊が集まる、落ち着いた街です。滋賀院は比叡山延暦寺の本坊。徳川家康・秀忠・家光に仕え、黒衣の宰相と呼ばれた僧天海の開基になります。江戸時代末までは、天台座主を務めた皇族の住居でした。庭園は小堀遠州の作と伝わり国の名勝になっています。穴太衆積みの石垣が美しいことでも知られ、このスケッチの1週間後、「街・旅・絵日記講座」でみなさんと坂本を散歩し、ここも一緒に描きました。 2011/5/20記

■関西経済連合会「経済人」5月号表紙に掲載

奈良西ノ京 休ヶ岡八幡宮 ポストカード水彩スケッチ 2010年 120x165mm 013

関西経済連合会発行の「経済人」4月号のスケッチ紀行・歴史を歩くは、奈良西ノ京を歩きました。5枚目は薬師寺の鎮守社、休ヶ岡八幡宮です。駐車場から薬師寺に向かう参道の途中にある神社で、境内はひっそりとしています。現在の社殿は桃山時代に豊臣秀頼が寄進したもので国の重要文化財です。社殿に安置されている国宝の僧形八幡像など3体は現存する日本最古の神像。2011/5/2記

■関西経済連合会刊「経済人」 2011年4月号表紙に掲載

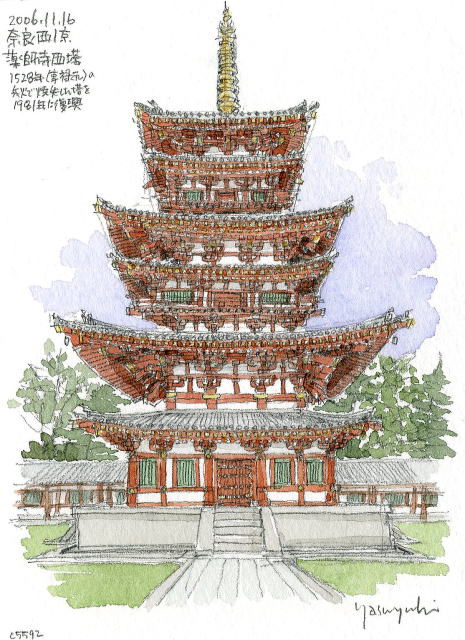

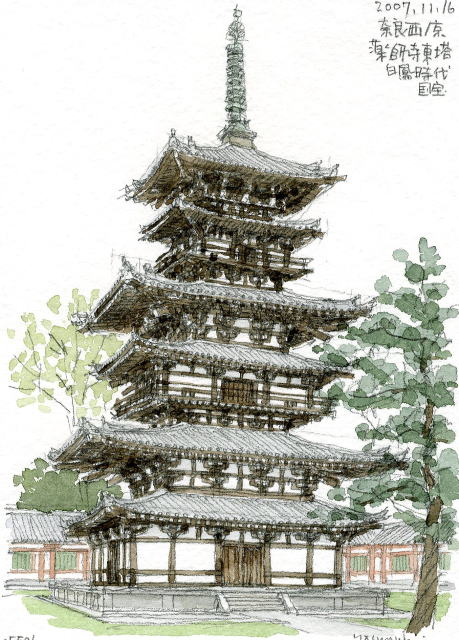

奈良西ノ京 薬師寺東塔 ポストカード水彩スケッチ2007年 165X120mm 012

関西経済連合会発行の「経済人」4月号のスケッチ紀行・歴史を歩くは、奈良西ノ京を歩きました。4枚目は薬師寺の東塔。薬師寺に残る唯一の奈良時代の建築です。三重塔ですがそれぞれの層に立派な裳階(もこし)がついて六重塔に見えます。20世紀に建てられた新しい西塔に較べると、屋根の反りがなだらかに見えますが、千三百年の間に建物の重みで屋根がおし下げられたものだそうです。それにしても、クレーンなど重機のなかった時代に人々は大変なものをつくりあげたものです。2011/4/26記

■関西経済連合会刊「経済人」2011年4月号表紙に掲載

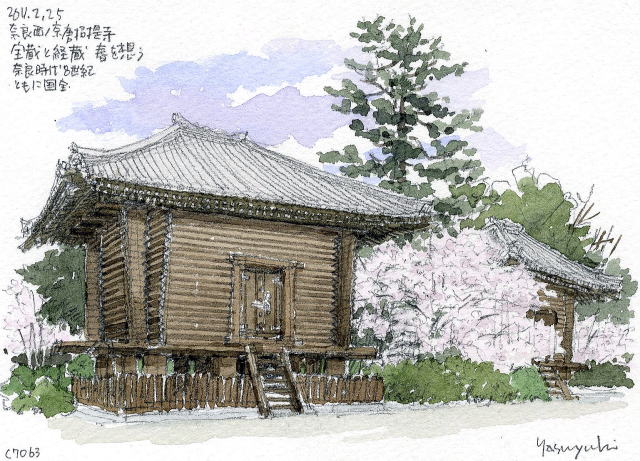

奈良西ノ京 唐招提寺 宝蔵と経蔵 ポストカード水彩スケッチ 2011年 120x165mm 010

関西経済連合会発行の「経済人」4月号のスケッチ紀行・歴史を歩くは、奈良西ノ京を歩きました。2枚目は世界遺産の唐招提寺の宝蔵と経蔵。東大寺正倉院と同じ奈良時代に建てられた校倉造りの倉で、ともに国宝です。唐招提寺の境内には、金堂のほかに講堂や御影堂、礼堂、鼓楼など数多くの建築物がありますが、すべてすばらしく、第一級の文化財ばかりで、時間が過ぎるのも忘れて、いくつかスケッチしている間に閉門の時間になってしまい、最後の拝観者になってしまいました。2011/4/19記

■関西経済連合会刊「経済人」2011年4月号表紙に掲載

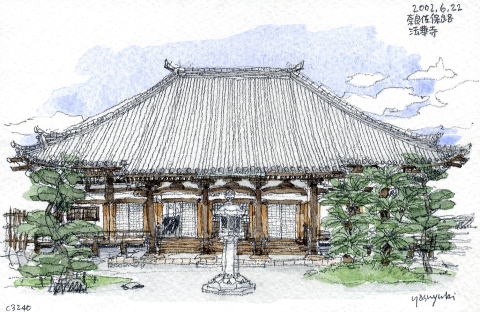

奈良西ノ京 唐招提寺金堂 ポストカード水彩スケッチ 2011年 120x165mm 009

関西経済連合会発行の「経済人」4月号のスケッチ紀行・歴史を歩くは、奈良西ノ京を歩きました。1枚目は世界遺産・国宝の唐招提寺。久しぶりに見る金堂は、壮大にして荘厳。なだらかな屋根の稜線が言いようのない大らかさを感じさせます。2000年から10年の月日をかけて大修理が行われ、さきごろ完成しました。今回の修理に合わせ行われた調査で、759年の創建以来、江戸時代に修理が行われるまで、900年も創建当時のままで、建ち続けていたことが明らかになり、金堂建築にまつわるさまざまな謎についても、多くのことが判明したようで、そのようすが何度かTVの特別番組で放映されましたが、そのたび天平へのロマンをかきたてられる思いでした。16年ぶりにおとずれた静かな境内で、悠久の時を感じながらスケッチさせてもらいました。2011/4/19記

■関西経済連合会刊「経済人」2011年4月号表紙に掲載

粉河寺 紀の川市 ポストカード水彩スケッチ 2011年 119x165cm 008

関西経済連合会発行の「経済人」3月号の-スケッチ紀行・歴史を歩く-の和歌山県紀の川市のスケッチの一つ粉河寺です。創建は770年。西国三十三か所第三番札所として親しまれています。重要文化財に指定されている本堂は三十三か所中最大。本堂前の大きな石で組まれた庭もダイナミックで国の名勝です。参道から山門をくぐり道沿いに伽藍が続き、空が開けた南国の寺らしい大らかな雰囲気の境内で、のんびりスケッチできました。2011/4/3記

■関西経済連合会刊「経済人」2011年3月号に掲載

ポストカード水彩スケッチ 「奈良 猿沢池と興福寺五重塔」 2010年 120 x 165 mm

ポストカード水彩スケッチ 「三木 伽耶院 本堂と多宝塔」 2010年 (120x165mm)

ポストカード水彩スケッチ 「京都黒谷 金戒光明寺山門」 2005年 130x165 mm

ポストカード水彩スケッチ 「吉野金峯山寺蔵王堂快晴」 2008年 120x165 mm

002

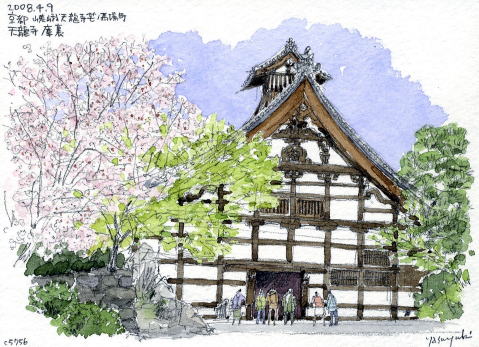

京都嵐山

天龍寺庫裏

京都の嵐山、右京区天龍寺芒ノ馬場町にある天龍寺は、足利尊氏が後醍醐天皇の菩提を弔うため、夢窓疎石を開山に迎え創建した禅寺です。格式の高い寺で室町時代、京都五山の第一位とされてきました。壮大な寺の建設のための膨大な造営費を賄うために、天龍寺船による元との貿易が行われました。古都京都の文化財として世界遺産に登録されています。「経済人」2009年11月号表紙掲載。

「経済人」2009年11月号掲載

奈良西ノ京 薬師寺西塔 ポストカード水彩スケッチ 2006年 165X120mm 011

関西経済連合会発行の「経済人」4月号のスケッチ紀行・歴史を歩くは、奈良西ノ京を歩きました。3枚目は唐招提寺と同じく世界遺産に登録されている薬師寺。7世紀に飛鳥の藤原京に建てられ、平城京遷都の後、現在の奈良西ノ京に移された古い寺です。20世紀に白鳳伽藍復興事業によって金堂など多くの建物が再建され、このスケッチの西塔も、その際に再建されたものです。朱塗りに白壁がまばゆい印象で、創建当時を彷彿とさせます。2011/4/22記

■関西経済連合会刊「経済人」2011年4月号表紙に掲載

ポストカード水彩スケッチ 「京都嵐山 天龍寺庫裏」 2008年 120 x 166 mm

安田泰幸アート&スケッチ

ポストカード水彩スケッチ 「奈良佐保路 法華寺」 2002年 104 x 158 mm

Copyright (C) Yasuda Yasuyuki YY-STUDIO All Right Reserved